Du scandale à l'acceptation : le bikini a 70 ans (VIDEO)

Une bombe. C'est comme ça qu'était considéré le bikini, présenté pour la première fois à la piscine Molitor de Paris le 5 juillet 1946 par son créateur Louis Réard. Choquant, scandaleux, il est arboré par Micheline Bernardini, une danseuse nue du Casino de Paris car aucun "vrai" mannequin ne voulait le porter.

Rien ne prédestinait Louis Réard à la conception de vêtements, au départ il était ingénieur automobile. Mais sur la plage, il remarquait que les femmes ajustaient leur maillot de bain afin de mieux prendre le soleil. C'est en partant de ce constat qu'il créa le bikini, dont le nom vient d'un des atolls de l'archipel Marshall, où des tests nucléaires américains avaient lieu le même mois. D'ailleurs, l'un des slogans et argument marketing de l'époque était "Le bikini, la première bombe an-atomique". Le deux-pièces avec une culotte montante existait depuis 1935, mais le bikini innovait en dévoilant le nombril, les hanches et une partie des fesses car la culotte était presque un string.

Mais le plus petit des maillots de bain du monde choquait les autorités morales et religieuses de l'époque et fut même interdit sur certaines plages en Italie, Belgique, Espagne et même en France où ils étaient prohibés sur la côte Atlantique mais autorisés sur la côte méditerranéenne. Dans cette France de l'après-guerre, les codes de bienséance étaient encore très forts et il était difficile de se déshabiller sans passer pour une fille aux mœurs légères qui favorisait le contenu au contenant. Louis Réard a fait un flop avec son invention, car il n'appartenait pas au monde de la mode et on le considérait trop vulgaire.

Il a fallu attendre 1953 pour que le bikini renaisse et trouve un écho mondial. C'est en la personne de Brigitte Bardot, actrice et muse des plus grands artistes de l'époque que le bikini a affolé de nouveau. A seulement 18 ans, elle fit mouche avec ce maillot sulfureux à Cannes et influencera toutes les starlettes de l'époque qui vont aussi l'adopter. Une des premières apparitions du bikini au cinéma était dans James Bond et Dr.No, où l'actrice Ursula Andress créa l'émoi en sortant de l'eau avec un deux-pièces sportif et féminin. Cette scène marqua les esprits des hommes mais aussi des femmes, qui commençaient à se retrouver dans cette féminité, s'émancipant des carcans et des stéréotypes. Le film fait partie de ceux ayant aboli le Code Hays, censurant et limitant les productions hollywoodiennes depuis 1930.

La parure estivale se répandit à grande vitesse sur toutes les plages européennes dans les années 1960 et 1970, avec tout de même une évolution dans le style et dans la forme. Même aux Etats-Unis, pays de loin le plus réticent à ce vêtement jugé beaucoup trop petit et provoquant, il finit par s'imposer et défier les mœurs.

La libération des femmes est liée au bikini, mais il en est un des symptômes et non la cause. Aujourd'hui, le bikini est pour beaucoup associé à une représentation sexiste de la femme, du fait de son exploitation dans les magazines féminins et la publicité. Le fait de voir constamment des corps "parfaits" peut créer une vision réductrice de la femme et créer une "pression" pour que les femmes se conforment à cet idéal. En effet, atteindre cet idéal requiert une épilation parfaite, du bronzage, des régimes, du sport… Sadiq Khan, le nouveau maire de Londres, a d'ailleurs interdit dans le métro londonien toutes les publicités jugées sexistes.

En 2016, le bikini a encore le pouvoir d'aguicher mais plus vraiment de choquer, il faudra donc attendre la prochaine révolution.

(Voir ci-dessous la vidéo de Micheline Bernardini arborant le bikini pour la première fois):

Itsy bitsy, petit bikini ! Le tout petit maillot fête ses 70 ans ! Retour en 1946, en direct de la piscine Molitorhttps://t.co/NA4mwPgVju

— Ina.fr (@Inafr_officiel) 5 juillet 2016

À LIRE AUSSI

L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.

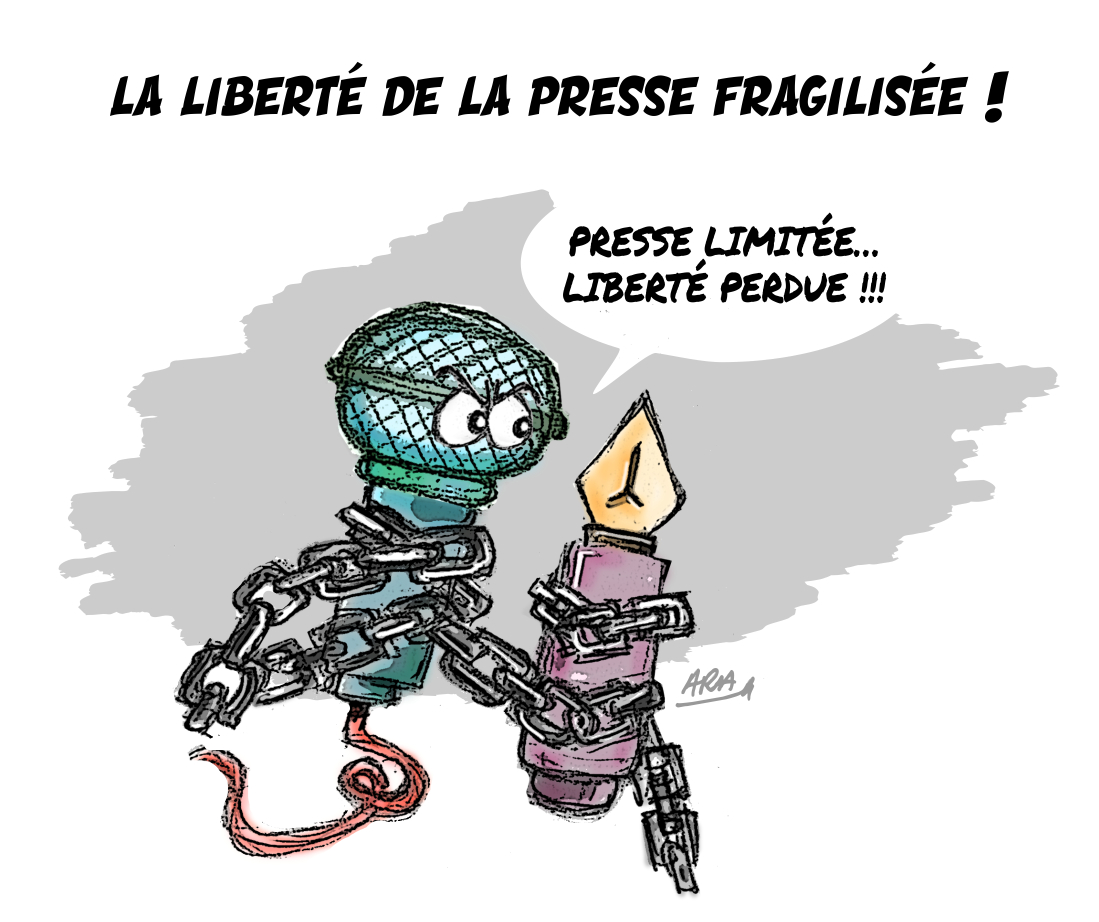

L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.

Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.

Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s’exprimer les plus légitimes.

Si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement, à partir de seulement 1€. Votre impact en faveur d’une presse libre n’en sera que plus fort. Merci.