Violences sexuelles : "On a toujours parlé, seulement personne ne voulait entendre" Hélène Lly

Par quatre chemins : Hélène Lly, autrice de "À ventre ouvert", paru le 3 mai 2021.

Pourriez-vous présenter ce livre bouleversant, dense et très personnel ?

Le sujet central est celui d’une enfant victime de violences sexuelles. Le livre s’ouvre sur un propos général interrogeant la place (ou l’absence de place, justement) de l’enfant dans le monde des adultes, et l’âge paradoxal où l’on apprend à parler en même temps qu’on apprend à se taire. Le texte aborde ensuite, d’une façon qui n’est pas toujours chronologique, la traversée des années, de l’enfance à l’adolescence puis de l’adolescence à l’âge où l’on est censé devenir adulte. À chaque étape, l’on constate les dégâts causés par les violences. Les manifestations de la souffrance sont multiples et peuvent évoluer, mais derrière se cache toujours la même souffrance. Quand on est encore petit, il peut s’agir de maux de ventre, de vomissements, de cauchemars, d’insomnie, de peur intense, parfois d’une grande discrétion, parfois de la violence qu’on reproduit sans la comprendre. En grandissant, il peut s’agir d’abus de substances, de repli sur soi, de troubles alimentaires ou du comportement. Il est important que les adultes sachent reconnaître les manifestations de cette souffrance, parce que si les enfants ne peuvent parler directement des violences, en vérité ils parlent toujours, d’une manière ou d’une autre. Certains passages sont détachés de la narration, des passages que je voulais poétiques, malgré la violence qu’ils peuvent contenir. Je ne voulais pas d’un livre tout à fait sombre, alors face au récit des violences sont aussi présents des moments de joie ou de consolation, ainsi que des personnes bienveillantes. Il y est également question du retour de la mémoire et de la libération de la parole. J’interroge aussi les mécanismes de la mémoire traumatique et du silence. J’ai cherché des métaphores pour faire transparaître le fonctionnement de cette mémoire, pour que les chacun comprenne. En relisant le texte, j’ai remarqué que celui-ci commençait et s’achevait par une voix, dont les mots étaient parfois les mêmes, mais dont le sens était opposé. Le récit débute avec la voix d’un agresseur, mais se termine avec la mienne. Je suis contente de constater que j’ai pris le dessus sur les mots de l’autre grâce aux miens.

Dans vos lignes, vous parlez notamment du « non-lieu » judiciaire face auquel on vous a mise, et vous écrivez « Un jour peut-être porter plainte, mais pour quoi ? Puisque la justice ne sera jamais la nôtre. » À quoi appelez-vous à travers ces mots ?

Il n’y a pas (encore) eu de non-lieu pour moi, mais je préfère ne rien espérer, au vu du fonctionnement de la justice. Ce que je cherche à dire c’est que la justice n’est pas à même de juger les violences sexuelles, qu’elles soient commises sur des femmes ou des enfants. Elle n’est pas juste pour nous. Elle penche en faveur des violeurs, puisqu’elle s’appuie sur les preuves et que je ne connais pas d’individu qui chercherait à commettre un viol sous le regard des autres. Il n’y a pas de corps mort pour montrer l’existence de l’infraction. J’ai porté plainte mais j’ai peur que les dégâts soient encore plus grands pour mon entourage et pour moi-même, sans aucune condamnation pour venir compenser toutes les douleurs causées. En somme, dans la plupart des cas, on récolte les problèmes (menaces des concernés, rejet, honte vis-à-vis de la famille) mais on n’obtient aucune réparation. Je n’appelle donc pas à porter plainte. Chaque victime a le droit de choisir. Aujourd’hui, en y réfléchissant, je crois que j’ai porté plainte pour permettre à mon entourage de me soutenir. Il est plus facile d’aider quelqu’un lorsqu’il s’agit de démarches concrètes, d’étapes précises à passer, plutôt que quand il s’agit d’une détresse sans limite que rien ne peut apaiser. Si je ne regrette pas d’avoir porté plainte, c’est parce que j’ai pu voir que de nombreuses personnes cherchaient à m’aider, à me protéger. Mais du côté de la police ou de la justice, je n’attends rien. J’appelle chaque personne ayant été victime à faire ce qu’elle juge bon de faire. J’appelle surtout l’entourage à l’écouter et à la soutenir. Il faut beaucoup d’amour pour être réparé.

Face à l’indifférence générale, celle des adultes en particulier, diriez-vous que la médiatisation du phénomène est une bonne chose ? Imaginiez-vous par exemple la naissance d’un mouvement comme "#SciencesPorcs", qui dénonce depuis quelques mois les violences sexistes et sexuelles que subissent les étudiantes ?

Oui, je dirais que c’est une bonne chose. Ce qui est énervant, ce sont les personnes prétendant qu’elles n’en savaient rien, ne se doutaient de rien. Ou encore celles affirmant que la parole se libère, alors qu’on a toujours parlé. C’est seulement que personne ne voulait entendre. Pour moi, cette médiatisation a été d’une violence terrible. J’ai dû quitter tous les réseaux et toutes les pages d’informations, parce que voir ce sujet partout me rendait malade. Je savais que c’était une bonne chose mais c’était invivable, vraiment. Mais je suis heureuse pour toutes les personnes que cela aide. Il y en a beaucoup à qui la médiatisation du phénomène a fait du bien, a permis de sortir du silence et de la solitude. Et c’est le plus important. Il faut en passer par là. Je soutiens les mouvements de dénonciation. Je suis en désaccord avec ceux qui parlent de procès médiatique sur un ton désapprobateur, ou du fait qu’il ne faut pas se prononcer ni revendiquer quoi que ce soit parce que nous ne sommes pas la justice. Je ne vois pas en quoi la justice est juste dans ces affaires, et si personne n’avait commencé à dénoncer les violences en dehors du cadre judiciaire, rien n’aurait avancé. Surtout lorsqu’il s’agit de personnalités puissantes. Quand la justice fera son travail, d’accord, mais là rien n’est fait, donc ces mouvements sont nécessaires. Certes ils ne sont pas toujours justes, ils ont des défauts, mais c’est pour le moment la meilleure solution, il me semble, pour pallier l’injustice des institutions et le déni général.

Vous terminez en écrivant « Je sais maintenant que l’écriture ne guérit pas mais je continuerai d’écrire parce que ça n’est plus ce que je cherche ». Si ce n’est pas la guérison, que cherchez-vous à présent ?

En fait, ce que je veux dire par là, c’est que pendant longtemps je pensais que la littérature pouvait sauver de tout. J’ai cessé de croire cela à l’âge de dix-sept ans, lorsque je n’ai plus été capable de lire ni d’écrire. C’était une déception immense. Mais l’écriture peut aider malgré tout, bien sûr. Ce serait trop simple de résumer en une phrase ce que je cherche en écrivant. Sans doute quelque chose de peu original : faire une représentation de l’irreprésentable, transformer une violence sans nom en un texte poétique, se réapproprier le réel mais aussi le passé, le modeler, l’ordonner, conférer du sens à ce qui n’en avait pas au moment où ça arrivait. Partager aux autres tout cela. Mais surtout donner du sens, oui. Je pense à Annie Ernaux qui a écrit, dans Mémoire de fille, « C’est l’absence de sens de ce que l’on vit au moment où on le vit qui multiplie les possibilités d’écriture ».

À LIRE AUSSI

L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.

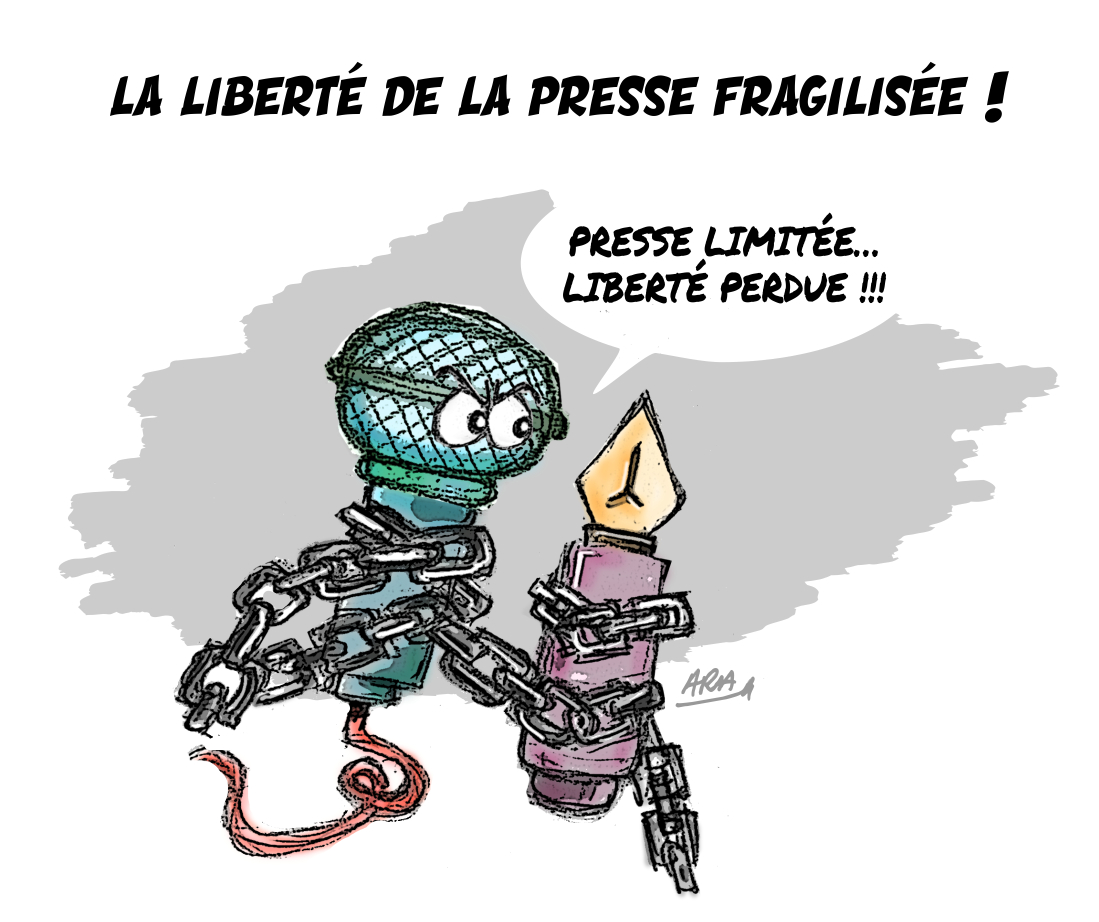

L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.

Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.

Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s’exprimer les plus légitimes.

Si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement, à partir de seulement 1€. Votre impact en faveur d’une presse libre n’en sera que plus fort. Merci.

Je fais un don

Je fais un don