A Gaza, le hip-hop et le rock en galère

A Gaza, les artistes ne rêvent que de scènes enflammées mais leur élan se heurte à la réalité: salles et instruments de musique manquent et le Hamas au pouvoir n'autorise quasiment jamais les concerts et spectacles de danse. Et pourtant, l'enthousiasme est là, bien vivant dans le petit territoire palestinien où 70% des habitants sont âgés de moins de 30 ans.

"Les Gazaouis sont friands de musique. A chaque concert, ils répondent présents", témoigne le bassiste Khamiss Abou Chaabane, sur la petite scène d'un théâtre aux 200 places remplies. Mais son groupe de "soft rock", Watar Band, a du mal à répondre à cet engouement: son dernier concert remonte à plus de six mois, le précédent à un an et demi.

Pour répéter, s'enregistrer ou se filmer, les danseurs, musiciens et autres rappeurs se retrouvent dans de petites salles aménagées là où ils le peuvent, souvent dans leurs maisons. Impossible pour eux de rêver plus grand, faute d'autorisations officielles, disent-ils, et de place. Faute aussi d'instruments ou d'équipements, bloqués à l'entrée de la bande de Gaza par le blocus imposé depuis 10 ans par Israël.

Le Centre culturel français était l'un des derniers lieux où les jeunes Gazaouis pouvaient s'échapper des guerres, des querelles politiques palestiniennes et du chômage qui touche deux tiers d'entre eux. Mais il a fermé après plusieurs attaques.

Il n'y a plus non plus de cinéma à Gaza, étroite langue de terre coincée entre l'Egypte, Israël et la Méditerranée sur laquelle s'entassent 1,8 million de Palestiniens. Quelques rares scènes de théâtre rarement utilisées et une poignée de petits studios d'enregistrement subsistent.

Faute de lieux, les musiciens prennent donc la tangente sur internet. Même au plus fort de la guerre de l'été 2014, Watar Band et le rappeur Ayman Mghamess mettaient en ligne chansons et clips tournés dans les ruines parce que "les gens ont besoin de musique".

"A Gaza, la vie, la mort, c'est pareil/ Ils peuvent dresser encore plus de check-points et de barrières/ crois-moi je ne me lasserai pas/ nos rêves survivront, même si je meurs moi aussi", scandait Ayman, 30 ans et pionnier du rap à Gaza, dans un clip visionné des dizaines de milliers de fois.

C'est aussi sur internet que Mahmoud Saradi, 21 ans, casquette et pantalon de jogging, s'est initié aux mouvements de breakdance. Cette danse acrobatique venue du ghetto américain est, pour Karim Azzam, 18 ans, le meilleur moyen pour "évacuer le désespoir, la pression, tout ce qu'on subit" à Gaza.

Un bon moyen aussi pour attirer la jeunesse chez qui les cultures urbaines font des émules depuis plus d'une dizaine d'années. La preuve? Le filon n'a pas échappé aux publicitaires qui font appel aux breakdancers et adeptes du parkour pour donner un coup de jeune à leurs clips télévisés ou leurs panneaux publicitaires.

Faute de pouvoir quitter le territoire, Karim et Mahmoud ont fait une croix sur les compétitions internationales, et même nationales puisque la Cisjordanie et Jérusalem sont inatteignables. Les jeunes artistes doivent aussi composer avec les barrières dressées par les Gazaouis eux-mêmes, la société conservatrice et le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir depuis 10 ans.$

"On a voulu ouvrir notre centre dans la ville de Gaza, mais les autorités nous ont refusé trois fois le permis. Ils nous disaient: 'vous êtes danseurs? Alors, ce centre, ce n'est pas de l'art, c'est une boîte de nuit'", se rappelle, amer, Abderrahim Zrii, 22 ans, qui gère l'administration du centre d'entraînement des B-Boy Funk.

Le groupe s'est rabattu sur la maison du père de trois de ses membres, tous exilés en Europe et aux Etats-Unis à présent. Et c'est dans la pénombre de ce centre improvisé dans une ruelle du camp de réfugiés de Nousseirat que s'entraînent une dizaine d'adolescents.

Comme l'électricité ne marche que huit heures par jour, la musique s'échappant d'un ordinateur portable ne durera que le temps de la batterie, mais rien n'entame l'enthousiasme de ces jeunes. "Les autorités nous demandent sans cesse des autorisations officielles", explique Mohamed al-Loumani, ingénieur informatique de 35 ans et spécialiste du riff à la guitare électrique de Watar Band. "On sait que, pour chaque concert, on va devoir se démener et se fatiguer, mais la joie du public est notre récompense".

Les motifs de découragement ne manquent pas, renchérit Khamiss, 26 ans, petite barbe rousse bien taillée. "Les artistes à Gaza sont dans la pire des positions: interdits de bouger par le blocus et les concerts sont tellement rares qu'ils finissent par faire autre chose pour manger".

Pour le rappeur Ayman Mghamess, les autorités redoutent ces foules de jeunes, filles et garçons mêlés. "Dès qu'un rappeur est prévu, elles le rayent du programme", assure-t-il. "On nous accuse de faire de la musique d'importation occidentale et même de porter des tenues indécentes", raconte-t-il, encore amusé par l'accueil reçu par son "baggy", ce pantalon que certains rappeurs portent très bas. Ici, se désole-t-il, "personne ne respecte ta liberté de penser".

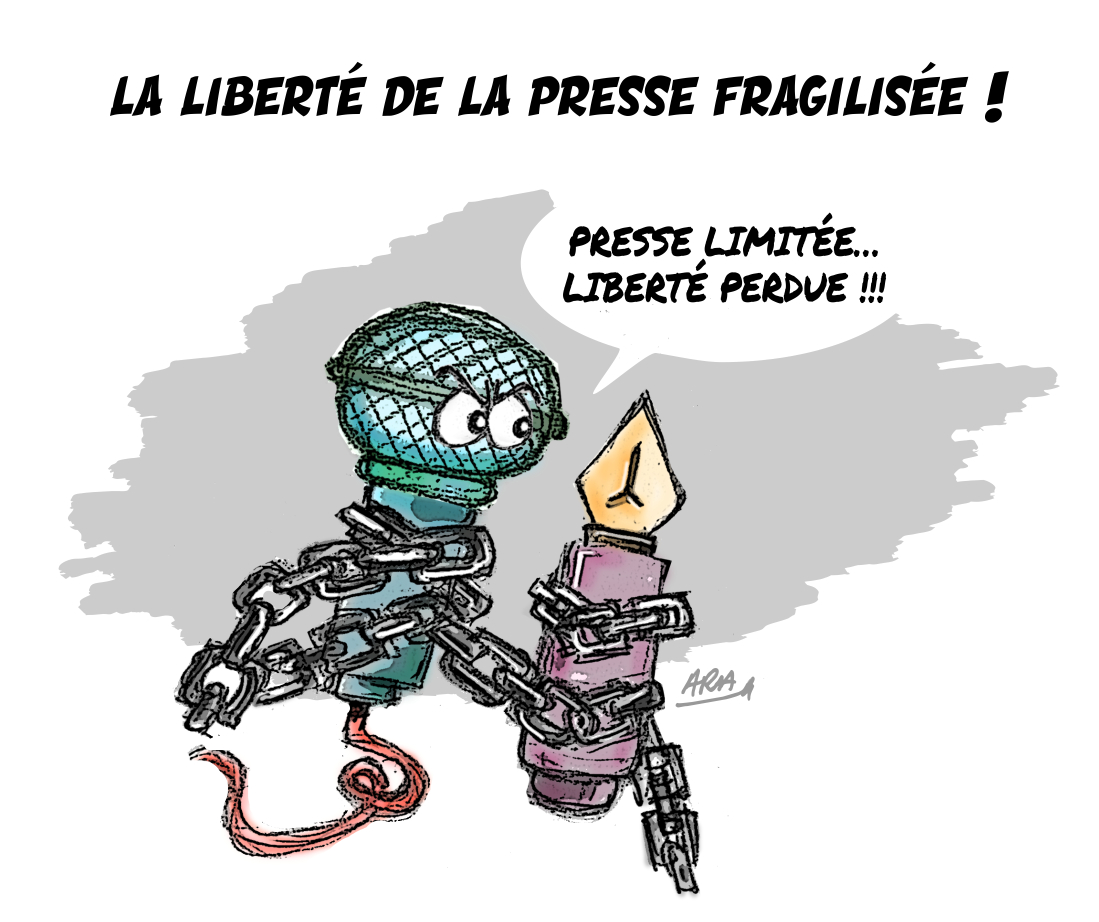

L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.

L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.

Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.

Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s’exprimer les plus légitimes.

Si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement, à partir de seulement 1€. Votre impact en faveur d’une presse libre n’en sera que plus fort. Merci.